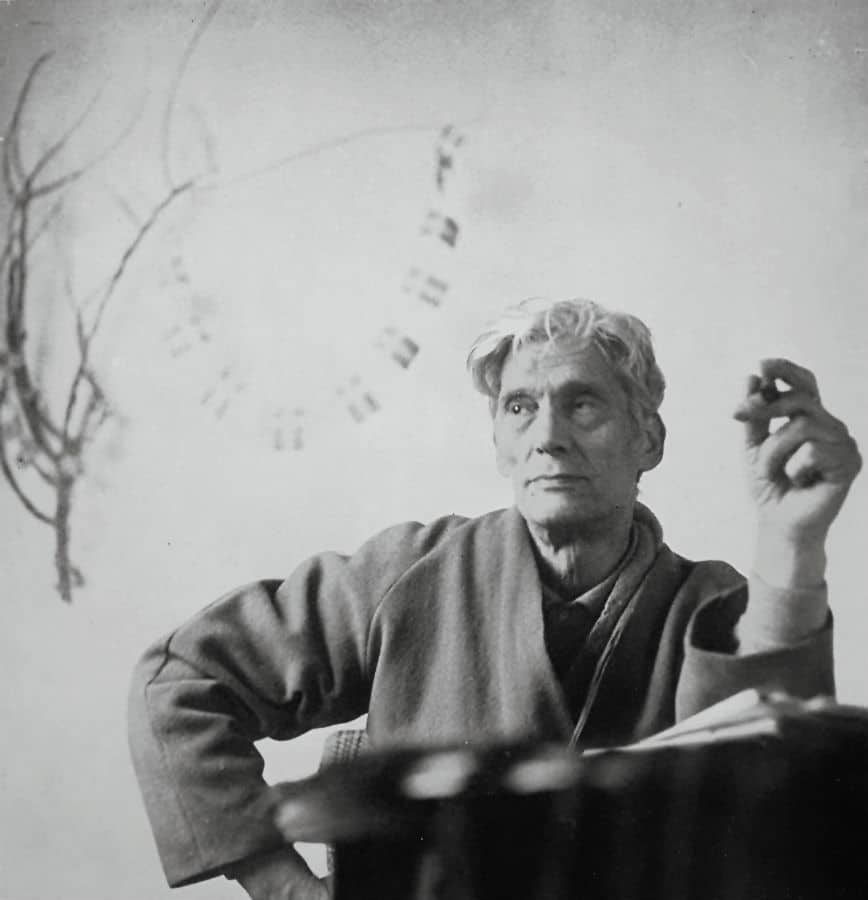

Il Centro Studi “Osvaldo Licini” di Monte Vidon Corrado attiva scambi culturali con analoghe istituzioni a livello nazionale e internazionale, con le Università, le Accademie, i musei e le raccolte private, le gallerie. Attualmente il Centro Studi è sede di raccolta di documentazione e di testimonianze (carteggi, articoli a stampa, fotografie, interviste), possiede inoltre una biblioteca specializzata che raccoglie la bibliografia su Licini e sull’arte del Novecento italiano ed europeo.

Esposizione permanente

“Segni e non sogni”, così Licini aveva definito la sua arte. Le carte esposte a Monte Vidon Corrado sono disegni, studi, schizzi, annotazioni che l’artista ha eseguito sui supporti più svariati, spesso occasionali, in diversi momenti del suo percorso, e comunque tutte caratterizzate, al di là delle differenze tematiche, stilistiche, strutturali, dall’inconfondibile segno liciniano, incisivo, icastico, fluttuante. Marchiori scriveva che per Licini “il disegno era mezzo, espressione e strumento d’indagine: il sismografo, per così dire, delle idee immediate”. Licini disegnava molto, i dipinti erano preceduti da una lunga “fase gestazionale” che prevedeva numerosi schizzi e disegni preparatori.

I disegni esposti abbracciano un ampio arco cronologico e ci offrono un excursus significativo della ricerca artistica di Licini. Ben rappresentato è il periodo figurativo, quello degli anni venti. Un gruppo di disegni è dedicato alla figura umana: tra questi il corpo ossuto, spigoloso, acerbo di bimba, tracciata su un prestampato commerciale, molto simile al “Ritratto di Nella” del 1926; ancora la stessa Nella sembra individuabile in un busto di fanciulla sdraiata con il capo tra le braccia. Allo stesso periodo risalgono le due nature morte: il rimando a Morandi è inevitabile, ma per contrasto. All’assolutezza, all’immobilità Licini contrappone il senso della precarietà delle cose, l’instabilità, gli oggetti sembrano levitare, sfuggire da un momento all’altro al principio di gravità.

Ancora alla metà del terzo decennio del Novecento è databile il foglio con la marina: gli alberi dai rami spogli e sinuosi evocano Van Gogh, uno degli artisti più amati da Licini. Vi sono poi altri paesaggi collinari evidentemente marchigiani, riconducibili tutti agli anni Venti. Su un campionario di fogli da disegno, l’artista ha inoltre eseguito una serie di vedute di un paese con le sue prospettive sghembe, le viuzze arroccate: anche qui, come nelle nature morte, il segno ci rimanda ad una realtà precaria, mobile, in cui a dispetto della staticità gli edifici hanno contorni obliqui. Del resto Licini stesso affermava che la pittura “è, contrariamente a quello che è l’architettura, un’arte irrazionale, con predominio di fantasia e immaginazione, cioè poesia”.

La svolta astratta, avvenuta attorno agli anni Trenta, è fortemente presente in questi fogli: ricorrono le arcane, liriche geometrie, sia in forma di rette e direttrici che in composizioni più complesse, abitate da cifre, lettere realizzata a matita o a inchiostro. Molti poi sono i personaggi liciniani: le Amalassunte, che campeggiano ai margini di un foglio o su una busta con timbro postale, dotate di sinuose e sensuali mani o piedi; le lune ammiccanti, inquietanti; l’erotismo ardito, eretico degli Angeli ribelli, alcuni più strutturati, altri appena evocati nello studio di teste e poi gli Olandesi volanti e tutta l’iconografia tipicamente liciniana. In alcune carte l’artista mescola, con fare quasi alchemico, testo poetico ed immagini, in uno scambio continuo tra visionarietà della parola, fortemente evocativa, e pregnanza del segno grafico, carico di valenze semantiche. È la Poesia che si esprima attraverso il linguaggio letterario e quello visivo. I temi affrontati sono l’eros, il pathos, la profonda riflessione sul senso dell’esistenza, sulla dimensione umana in bilico tra il cielo immenso e il nero fango della terra, l’ironia, la dissacrazione, il volo, la caduta, il sogno.

Leopardi, Novalis, Apollinaire, Mallarmé, Rimbaud, Campana sono i poeti prediletti da Licini, i cui echi si percepiscono nei testi dell’artista. Questi fogli quindi possono essere estremamente interessanti per lo studioso, per lo storico dell’arte che intenda indagare a fondo l’universo liciniano; gli schizzi in particolare si prestano ad approfondire la genesi delle opere, ad analizzare il processo dell’atto creativo. L’efficacia espressiva, l’incisività e la godibilità sotto il profilo estetico di questi disegni li rende accattivanti anche per il semplice visitatore e per chiunque intenda avvicinarsi all’arte del grande maestro.

Archivio documentario

L’epistolario Licini-Catalini, acquisito nel 2007 dal Centro Studi “Osvaldo Licini” di Monte Vidon Corrado dagli eredi di Felice Catalini, è, come tutte le raccolte di lettere liciniane, composto solo da scritti “in uscita”, non essendo rimasta traccia della posta arrivata all’artista, che aveva la consuetudine di disfarsene. È una raccolta di ventuno lettere e cinquantasette cartoline che coprono un arco di tempo di trentasei anni, dal 1922 al 1958. Tutte inviate ai componenti della famiglia Catalini, sono così ripartite: dodici lettere e trentotto cartoline a Felice, sei lettere e nove cartoline ad Ermenegildo, una lettera ed una cartolina ad Agata – moglie di Felice -, una lettera a Filippo – figlio di Felice – , una lettera e sette cartoline alle sorelle dei Catalini Rita e Bianca, una cartolina alla sola Rita ed una alla famiglia Catalini di Grottazzolina. Felice (chiamato da Osvaldo con il diminutivo dialettale Felicì, o addirittura Cicì o Francesco) ed Ermenegildo (per il quale Osvaldo usa o la forma contratta Gildo o, spesso, Checco) Catalini erano rispettivamente del 1893 e del 1895, quasi coetanei di Licini, appartenevano ad una numerosa famiglia di otto figli, cresciuti dalla madre Rosa Andrenacci, rimasta prematuramente vedova; dopo l’esperienza del seminario, dettata dalla situazione familiare, i fratelli avevano frequentato il Liceo di Fermo e poi Felice si era laureato in giurisprudenza ad Urbino divenendo prima avvocato e quindi notaio, Ermenegildo invece aveva conseguito nel ’20 la laurea in Lettere a Roma e in seguito, nel 1929, una laurea in Legge nell’ateneo napoletano, scegliendo di fare il professore di Liceo.

Quando nel 1922 i fratelli Catalini e Osvaldo Licini si conoscono, sono accomunati da esperienze esistenziali simili: reduci di guerra e freschi di laurea. L’analisi della corrispondenza, gli argomenti affrontati, il prevalere di un certo registro linguistico, consentono non solo di conoscere aspetti della biografia dell’artista, della sua personalità, dei suoi interessi culturali, dei suoi viaggi, offrendo una chiave di lettura storica dei dipinti, soprattutto di quelli del periodo figurativo, ma anche di tratteggiare, come in uno specchio, le immagini dei destinatari delle lettere, e di entrare e individuare i caratteri del rapporto amicale intercorso tra Licini e i due fratelli.