Satriano di Lucania assunse questo nome solo nel 1887 per rinsaldare il legame storico con l'antica città di Satrianum, i cui ruderi sono situati poco distante. Fu aggiunto inoltre di Lucania per distinguerla dai borghi omonimi e rafforzarne il significato geografico, in quanto appartenente a questa storica regione.

Negli anni Ottanta è diventata la capitale dei murales del mezzogiorno, per la presenza di oltre 500 murales disseminati sui muri del centro storico. È sede dell'accademia del peperoncino lucano, spezia autoctona della valle del Melandro, e ha dato infine i natali al pittore lucano del seicento Giovanni De Gregorio.

Il borgo è sovrastato dal monte sul quale sorge tutt'oggi l'antica Torre normanna di Satrianum.

Si sviluppa sulle pendici e le faldi di tre rocce: il Castello, il Piesco e la Madonna della Rocca, che sovrastano le rive del fiume Melandro. Di qui passava il tracciato dell'antica via Herculea, strada romana che fungeva da collegamento tra l'Appia e la Pompilia, consentendo di raggiungere anche luoghi così interni ed aspri.

Presso il bosco Ralle a sud del paese, sono presenti alcuni laghetti artificiali, dove è possibile anche praticare la pesca sportiva.

Il sito dell'antica Satrianum ha da sempre rivestito una posizione strategica lungo il percorso che metteva in collegamento la costa ionica con quella tirrenica, un crocevia di popoli e culture anche molto varie tra loro.

I fenomeni di antropizzazione riportano all'Età del Bronzo, con una continuità di occupazione del territorio che arriva fino al basso Medioevo. Nel XII secolo si attesta una fase di grande importanza del sito.

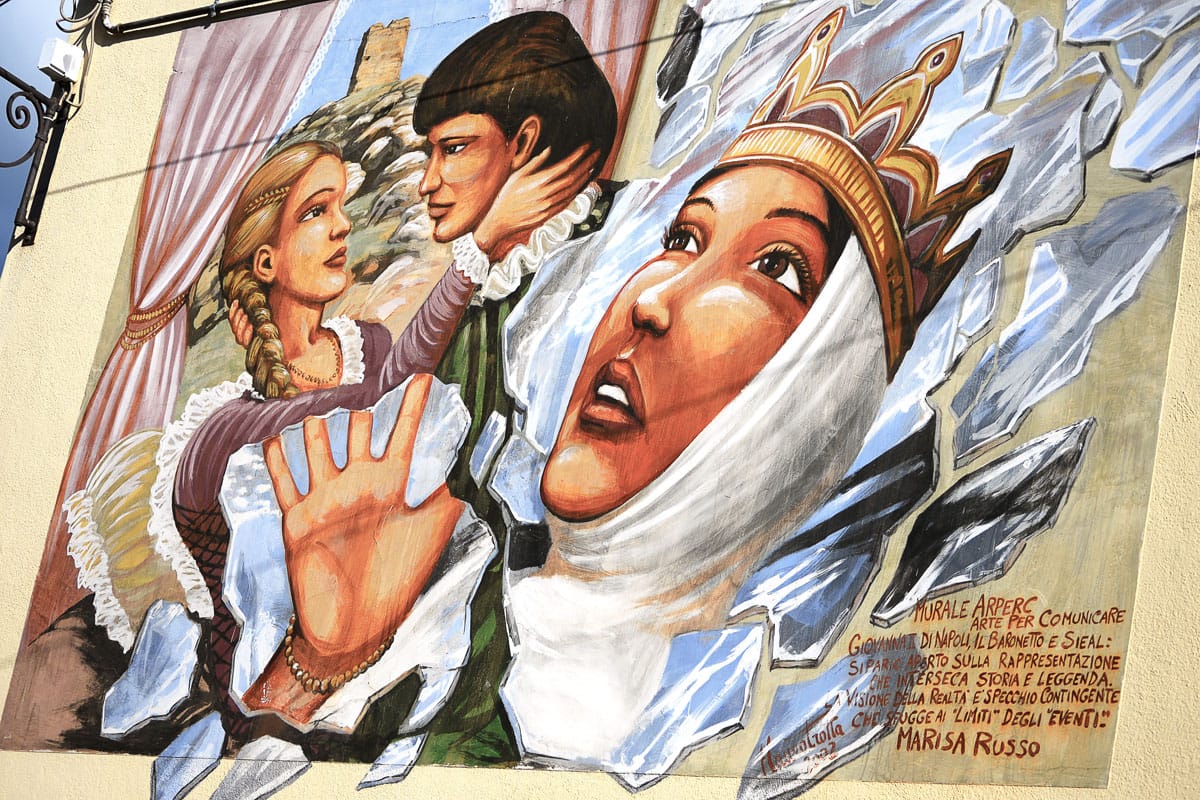

Nel XII secolo l'antica "Pietrafesa" sorgeva su di una roccia denominata "Castello", ed insieme a Satrianum faceva parte di un unico contado. Fu dominio della famiglia Pietrafesa che ne assunse propriamente il nome e lo rese autonomo dalla contea di Satrianum la quale, in seguito e per ordine della regina Giovanna fu attaccata e distrutta per vendicarsi sugli abitanti a causa di un affronto subito.

Va considerato in tale scenario di soprusi territoriali e demaniali il forte contrasto del popolo pietrafesano prima contro i nobili e il clero e successivamente contro la nuova classe borghese di proprietari che si sostituì al dominio dei ricchi feudatari.

Nel frattempo, il centro abitato continuava ad espandersi portando i suoi confini oltre le rive del fiume Melandro e poggiandosi anche sulle altre due "rocce": il Piesco e Madonna della Rocca.

Si tratta del periodo d'oro di crescita del Borgo, nella metà del 1800 la popolazione sfiorò i 3000 abitanti e nonostante il terremoto di 7 anni dopo l'aspetto demografico non ebbe, fortunatamente, gravi ripercussioni.

Meritano sicuramente una visita il Museo della Civiltà Contadina, quello multimediale 'Il Palco dei Colori', ospitato presso la Rocca Duca di Poggiardo e il Pepem Fabuleum, esposizione multimediale dedicata al peperoncino.

I Murales rappresentano inoltre il vero simbolo del borgo. Nati lo scorso secolo, condizionati dall'eredità culturale lasciata da Giovanni De Gregorio, questi veri e propri affreschi, vengono dipinti a mano e rappresentano la cultura e le tradizioni moderne e passate del piccolo borgo medievale.

Le pitture trattano di sei diversi filoni tematici: il culto dei santi realizzati intorno alla chiesa madre; i colori della valle lungo corso Trieste; la biodiversità e l'archeologia sulle facciate che circondano piazza Umberto I; la leggenda del Moccio di Abbamonte; gli antichi mestieri insieme a quelli riguardanti la vita del Pietrafesa, il pittore che ha avuto i natali proprio nella cittadina.

Il Carnevale satrianese è uno dei Carnevali della tradizione lucana viene festeggiato attraverso le tre maschere tipiche locali: l'eremita, l'orso e la quaresima. Queste figure vanno in giro a chiedere doni e regali alla alle case della gente per tutto il periodo di Carnevale.

Sono caratterizzati da comportamenti diversi l'un dall'altro: l'orso usa intimidire il passante con le proprie campane e la propria stazza mentre l'eremita punzecchia fastidiosamente con il suo bastone di ginestre. La quaresima invece, personaggio sicuramente più passivo in confronto agli altri due, passeggia indisturbata per le vie del comune con una culla sulla chioma, a rappresentare il carnevale ormai finito.

La manifestazione lancia un messaggio ecologista: ristabilire un rapporto antico con la terra basato sul rispetto. Per questo si può partecipare trasformandosi per un giorno in un Rumita o in un abitante del bosco (folletto, fungo, foglia, lupo, ecc.) senza limiti alla fantasia e alla creatività.